Palabras y frases para tejer historias…

Escucha el podcast: historiasdenaufragios004-1-58min : radio cosmica libre : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

Carlos Noyola

Nací en San Luis Potosí y durante los primeros años de mi vida esa ciudad fue mi mundo entero. No había nada más allá de sus calles, su gente, esa familia materna, que por definición era mi propia familia, y el barrio donde vivía y las amistades que uno va construyendo por mérito propio. Aprendí a leer y a escribir en una vieja y popular escuela del barrio de Tlaxcala, un lugar emblemático del viejo San Luis. Tal vez el mayor asombro que experimenté en esa primera etapa de mi vida fue el descubrimiento del lenguaje escrito. Aprender a leer y escribir significó conocer el mundo de otra manera. Apropiarme del espacio, de las calles de ese centro histórico de San Luis que tanto me ha fascinado hasta el día de hoy. En esos primeros años, uno de mis pasatiempos favoritos, aparte de descubrir las letras y la manera de construir frases completas, era leer los nombres de las calles, las nomenclaturas, los avisos y los nombres de las tiendas y aparadores de las múltiples tiendas ubicadas en esas calles tan llenas de vida del centro de San Luis.

Como muchos otros niños del barrio, abandoné la escuela para dedicarme a trabajar. Era la época y el contexto del México de mi infancia. Aun así, las letras me atraían, aunque en forma de cómics y novelas gráficas. Un día descubrí una novela sin ilustraciones y esa fue mi primera aventura con un mundo hecho solo de letras e imaginación. Mi aproximación a la literatura fue extraña, lenta, progresiva. Un género a la vez. El San Luis que recuerdo era extrañamente propenso a las historias de fantasmas y aparecidos. Una de las tradiciones más populares en ese entonces, parte de los atractivos de la ciudad, era un viejo libro de leyendas potosinas lleno de esas historias de brujas, aparecidos, almas en pena que, a decir de la gente, seguían estando presentes en las calles y plazas. Esas imágenes poblaban mis pensamientos, así que aficionarme por libros de ocultismo y magia fue algo natural. El horror y el gusto por lo sobrenatural es algo muy propio de mi familia, pero ya para entonces había otros horrores con los que había que lidiar, menos sobrenaturales, horrores cotidianos.

La vida era difícil en el San Luis de mi infancia, pero un día se volvió en verdad insoportable. Este horror cotidiano es parte de una historia que apenas empieza a encontrar su justo lugar en las historias familiares. Mi gusto por las palabras y las frases se volvió una necesidad de entender un mundo que repentinamente se volvía insufrible y del cual cada vez me sentía más desconectado. Me gusta una frase de Carlos Castaneda “la vida es dura, la vida es muy dura y a veces para un niño es el horror mismo”. Creo que eso describe la realidad de muchos niños de mi barrio y de mi generación.

Un día mi familia y yo nos fuimos de San Luis Potosí. Así, simplemente, de un día para otro y a raíz de problemas legales, cosas y conflictos de ese mundo adulto que me resultaba difícil de comprender en ese entonces, aunque viviera las consecuencias de sus acciones. La madrugada de un lunes, salimos huyendo. Tardamos un par de días en llegar a Morelia. De un día para otro, perdí mi ciudad, mis calles, mis amigos, todo lo que amaba y que hacía la existencia más tolerable. Después de varios años volví a San Luis, pero solo de visita y para comprobar que el mundo había continuado sin mí. El impacto que significó dejar San Luis no se reflejó en un cambio en mis gustos literarios, por llamarle de alguna manera a mi gusto por lo sobrenatural. Es sintomático, supongo, que mis primeras narrativas para entender el mundo infantil estuviera poblado de seres que escapaban a mi comprensión y que me dejaban a merced de su misteriosa e insondable voluntad, a disposición de un deseo que no alcanzaba a comprender, pero que me paralizaba.

Con el paso de los años, entre pesadillas recurrentes y miedos heredados desde San Luis, la literatura de horror y sobrenatural resultaba insuficiente para explicar el mundo que me rodeaba y el que vivía en mis propios sueños y en mis pensamientos. Me volví un lector que consumía una gran cantidad de novelas clásicas, por así llamar a las novelas más populares en su género. Conforme pasaban los años, lentamente me acercaba a otros géneros y regresaba también a viejos temas, pero desde otros lados. Crisis personales, rupturas, abandonos, situaciones que me hacían sentir vulnerable me revelaban la incapacidad de las novelas para explicarme el mundo, para orientarme en la realidad, pero aún confiaba en las letras y en la necesidad de construir frases para explicar mi realidad. Un día me dirigí a la biblioteca y encontré libros de psicología y mis primeros libros de psicoanálisis. Una biblioteca pública era todo un universo de letras y libros y temas. Era un espacio que impulsaba mi deseo de continuar estudiando, aprendiendo, ampliando mi búsqueda de palabras y letras para construir frases para explicar el mundo. En pocos años, mientras rondaba mi segunda década de vida y ya para entonces me había convertido en un oriundo de Morelia, cursé la secundaria, la preparatoria y entré a la universidad. Oscilaba entre estudiar psicología o filosofía. Entre una explicación psicológica del malestar emocional que sentía o el bello universo de palabras que la filosofía me ofrecía, opté por estudiar historia.

Como una especie de carrera contra el tiempo, estudié y terminé la licenciatura, a pesar de una pausa de un año, ocasionada por nuevos desastres, una nueva pérdida de referentes, de horizonte de sentido. Había que ganar tiempo, aprender palabras y frases que pudieran no solo explicar el desastre que me había llevado a buscar en los libros la explicación del mundo, que me había llevado a la universidad, sino también aprender a anticiparlo, conjurar el próximo desastre antes de que tuviera lugar. La inercia y las circunstancias propicias me llevaron a continuar con el posgrado, tal vez ahí estaban las palabras y las frase que necesitaba para conjurar el siguiente desastre antes de que aconteciera. Aunque ya para ese entonces me había convertido en un experto en palabras y frases y en construir escenarios que no solo no conjuraban el próximo desastre, sino que lo anticipaban.

Durante mi vida académica, cuando los libros se volvieron el fetiche, el objeto mágico que contenían cifradas las respuestas a todas las preguntas que me hacía desde mi infancia, dirigí mi atención a unos cuantos temas, que al igual que mis intereses literarios, se turnaban, un tema llegaba y se iba, dejando el espacio libre para el siguiente. Así, por temporadas me volvía aficionado a la filosofía de Gianni Vattimo o a Erich Fromm, Néstor Braunstein o Lacan o Freud. Pero el mundo estaba enfocado en la psicología o el psicoanálisis. Y de una manera periférica, iba surgiendo mi interés por las neurociencias. Cuando estaba por terminar el doctorado el desastre vino de nuevo. Pero esta vez las palabras y frases que había aprendido se iban agotando y cada vez cargaban menos expectativas de contener las explicaciones para lo que ya era un malestar imposible de sobrellevar. La muerte de mi madre y el fin de un ciclo completo dentro de la universidad hicieron que finalmente toda esa búsqueda de palabras para explicar el mundo colapsara. Después de pasar años leyendo teoría psicoanalítica, filosofía, psicología y todo lo relacionado con el campo de las humanidades, seguía siendo incapaz de significar y darle orden al caos que sentía. Toda mi vida me la había pasado buscando palabras, pero las más importantes, las que permitieran organizar un horizonte de sentido, seguían ausentes. En algún momento me resultó difícil seguir viviendo en Morelia. Regresé a San Luis sin saber exactamente qué iba a encontrar en las calles de mi infancia.

En San Luis retomé algunas lecturas de Freud y el psicoanálisis, solo para seguir el rastro de las viejas neurosis. Quería saber qué había pasado con las categorías psicoanalíticas y si en la historicidad de estos conceptos podía encontrar finalmente alguna palabra que me orientara. Pasé muchas horas leyendo todo lo que podía sobre este tema y algunos relacionados. Muchos aspectos de mi formación académica comenzaron a provocar conflictos, el principal tal vez fue la romantización de la locura. Esto implicó un nuevo viraje, nuevas perspectivas que ampliaran el panorama y que consideraran el sufrimiento psíquico como algo inherente a lo que se ha dado en llamar locura. Las palabras que buscaba, las más adecuadas para explicarme mi mundo y poder organizar mi propia historia, eran las que habían estado dándole forma a la subjetividad durante los últimos cuarenta años. ¿Depresión? ¿Ansiedad? ¿Burnout? Sí, ¿por qué no?

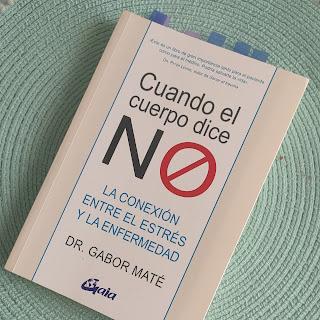

Con esto en mente, retomé una parte periférica de mi proyecto de investigación, las neurociencias, y con ellas intenté armar el rompecabezas. Desde hacía mucho tiempo había sentido una gran atracción por las investigaciones alrededor del cerebro. Volví a visitar las teorías sobre la conciencia que había desarrollado Antonio Damasio o John G. Taylor; las propuestas de Joseph LeDoux sobre el cerebro emocional o los trabajos sobre la memoria de Joaquín Fuster. A estos autores se fueron sumando reflexiones de Rodolfo Llinás sobre el sistema nervioso y Robert Sapolsky sobre el cortisol y el estrés. Por medio de los trabajos de Catherine Malabou fui vinculando estas aproximaciones científicas a una reflexión más cercana a la historia. La clave estaba en la historicidad del cerebro, en las experiencias que dejan un trayecto neuronal y que establecen las maneras en las que se va interpretar el mundo. Aun así, faltaba algo para poder apalabrar lo que sentía. En San Luis finalmente entendí que lo que buscaba no eran palabras para explicar el mundo, sino encontrar las palabras para contar historias. Esa es la importancia de aquellas personas, como Gabor Maté, que por medio de historias pueden conectar aspectos tan alejados unos de otros y que nos ayudan a entender el mundo.

Gabor Maté es un fabuloso contador de historias. A través de ellas logra tejer una proximidad entre neurociencias, psicoanálisis, medicina y una crítica social, poniendo por delante el impacto que tiene en el organismo la falta de conexión con las emociones, un resultado de experiencias traumáticas. El trauma se experimenta como el impacto que sufre una persona frente a una acontecimiento. Como señala el médico húngaro, el trauma no es lo que te pasa, sino lo que pasa dentro de ti cuando te enfrentas a situaciones difíciles. Frente al desarrollo infantil, durante la neurogénesis en la infancia, el cerebro está en un proceso complejo, dinámico con el ambiente que le rodea. El ambiente que rodea al infante será vital para su desarrollo emocional, cognitivo y para su bienestar físico. El trauma es la interrupción de ese desarrollo y provoca, para quién lo sufre, una profunda desconexión entre sí mismo y todo aquello que le rodea. De alguna manera, lo que denominamos “trastornos mentales” podrían ser entendidos como la alteración del desarrollo infantil, la interrupción de un proceso y la irrupción de respuestas desadaptativas, es decir, podemos comprender este tipo de padeceres en función de un proceso desadaptativo que irrumpe en la vida de una persona y que configura una cierta personalidad como esquema de afrontamiento, ocasionado por la experiencia traumática. Y para entender esas conductas y esos malestares, hay que ir a las historias que explican el sufrimiento psíquico. Las historias buscan construir una imagen que revele algo que ha quedado oculto, ahí aparece en primer lugar nuestra historicidad.

La explicación está condenada a transitar por una cadena de palabras que nunca se detiene, que constantemente está construyendo significados, que lleva el sufrimiento psíquico a un nivel intelectual donde pretende conjurarlo, que puede prescindir fácilmente de la presencia de otros. La explicación bien puede quedarse al nivel del propio individuo que la busca. Las historias que compartimos, por otro lado, comprometen al que las escucha, aspira a encontrar personas dispuestas a compartir su tiempo y su escucha, las historias son un lugar de encuentro, nos invitan a conectarnos con las emociones, con el cuerpo; tejer historias para volver a escucharnos y construir lazos con los demás; tejer historias para reconciliar la palabra y la escritura, las emociones y el intelecto. Tejer historias para reunir lo que está disperso.

:::Déjanos tus comentarios y busca ayuda profesional si estás sufriendo de algún síntoma de trastorno mental:::

Qué belleza, muchas gracias por compartir… En particular me gustó mucho la idea de «las historias buscan construir una imagen que revele algo que ha quedado oculto». Coincido, creo que es necesario contarnos para sentirnos y encontrarnos no solo nosotros sino con los demás.